頚椎症性脊髄症(以下頚髄症)とは、頚椎の変性によって脊髄が圧迫される病気です。

頚髄症は、症状や治療法を理解し早期に対処することで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

この記事を参考にして、適切な対策を取りましょう。

頚髄症とは

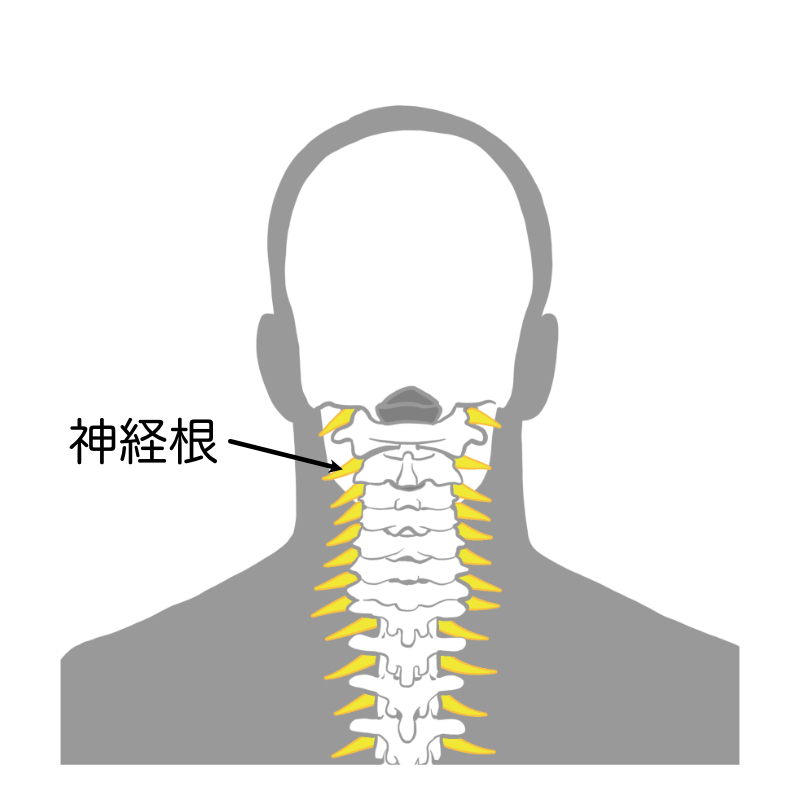

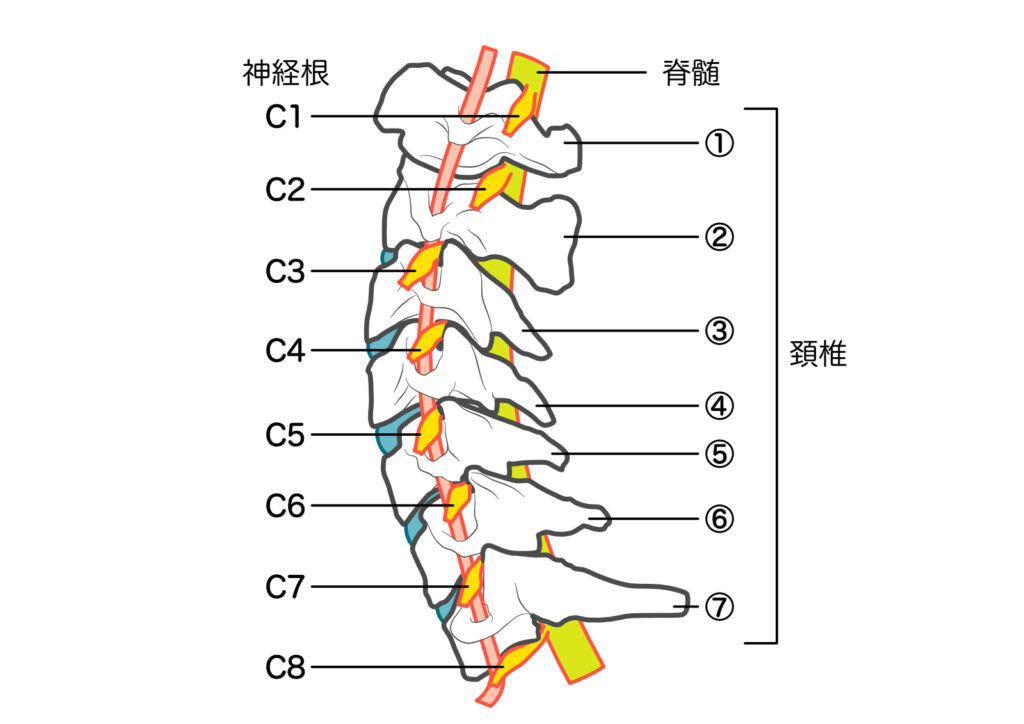

頚髄症とは、頚椎の変性により脊髄が圧迫されることで発症する病気です。

この圧迫は脊髄に対する物理的な損傷や炎症を引き起こし、さまざまな症状をもたらします。

特に中高年層に多く見られ、加齢に伴う頚椎の変化や生活習慣がリスク要因とされています。

この病気は、進行すると日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、早期の診断と治療が重要です。

頚髄症に関連する症状は、他の病気とも共通しているため、正確な診断が求められます。

診断には、医師が患者の症状を詳細に問診し、画像診断(X線、CT、MRIなど)を行うことが一般的です。

また、頚髄症は進行性の病気であり、治療を怠ると症状が悪化する恐れがあります。

ですので、症状を感じたら早めに医療機関を受診し、適切な対処をすることが重要です。

頚髄症の症状

頚髄症は、首や肩の痛み、手と下半身のしびれ、筋力低下などの症状が特徴です。

首や肩の痛み

頚髄症の初期症状として、首や肩の痛みが挙げられます。

この痛みは、頚椎の変性が進行し、神経や脊髄が圧迫されることで生じます。

痛みは通常、首から肩にかけて広がり、場合によっては背中や腕にも及ぶことがあります。

この痛みは、日常生活や仕事に支障をきたすことが少なくありません。

特にパソコン作業や読書など、首を前に傾ける姿勢を長時間続けると、痛みが増す傾向があります。

また、朝起きたときや長時間同じ姿勢でいるときにも、痛みが強くなることがあります。

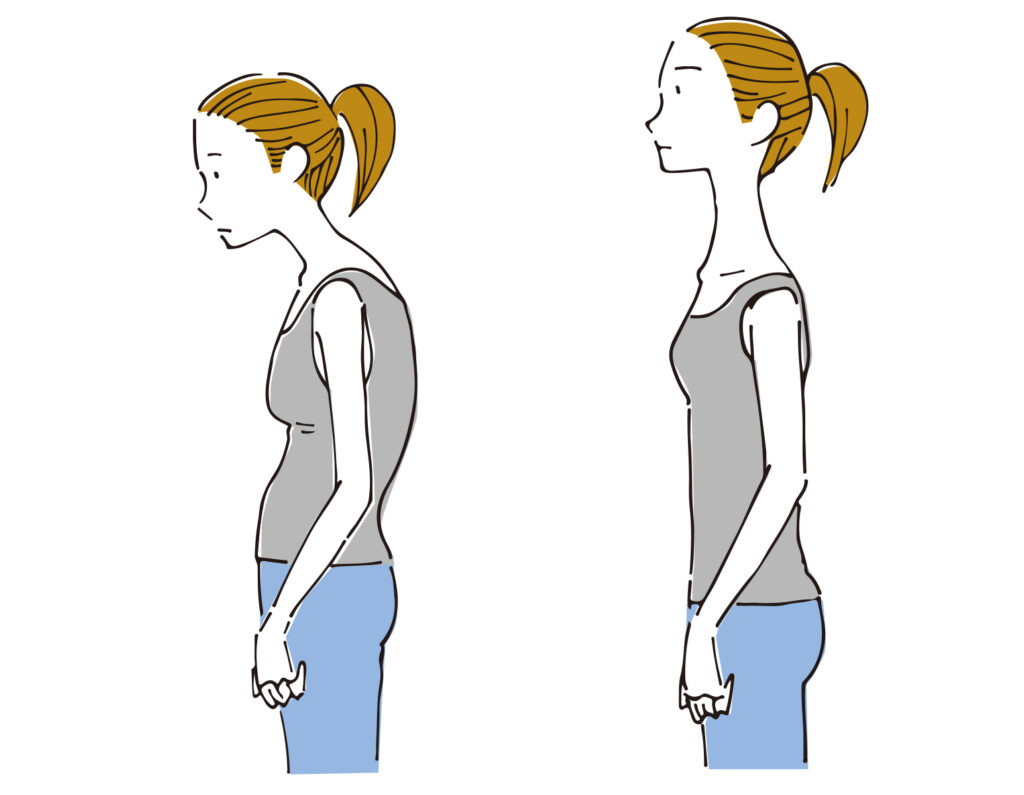

首や肩の痛みを軽減するためには、正しい姿勢を保つことが重要です。

手足のしびれ

頚髄症のもう一つの代表的な症状は、手足のしびれです。

しびれは、首から手や指、さらには足にかけて広がることがあります。

これは、神経が圧迫されることにより、神経伝達が正常に行われなくなるためです。

手足のしびれは、ピリピリとした感覚や麻痺感として感じられ、日常生活で物を掴んだり歩行したりする際に支障をきたすことがあります。

また、しびれは疲労やストレスと関連することがあり、これらの要素が加わると症状が悪化することがあります。

手足のしびれを軽減するためには、適切なストレッチやリハビリテーションが有効です。

専門的な治療としては、薬物療法や手術が検討されることもあります。

しびれの症状が続く場合や悪化する場合には、早期の診断と治療が重要です。

筋力低下

頚髄症は筋力低下を引き起こすことがあり、この症状は特に重篤なケースで見られます。

筋力低下は、手や足の動きが鈍くなったり、力が入らなくなったりすることで顕在化します。

この原因は、脊髄や神経が長期間にわたって圧迫されることで、神経伝達が損なわれ、筋肉が十分に働かなくなるためです。

筋力低下は、物を持つ、歩く、階段を上るといった日常の動作に大きな影響を与え、患者の日常生活の質を著しく低下させる可能性があります。

頚髄症の原因

頚髄症の原因には、いくつかの要因が挙げられます。

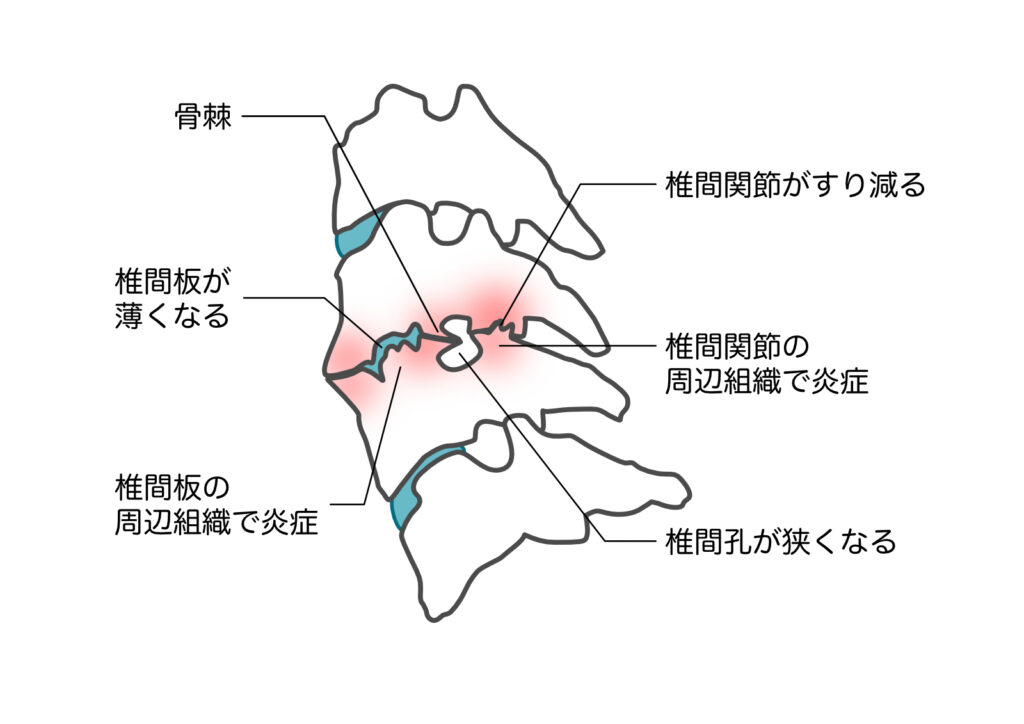

主な原因は、加齢による頚椎の変性です。

年齢と共に椎間板や関節が劣化し、椎骨が変形してくることがあります。

この変性により、脊髄が圧迫されることで症状が発現します。

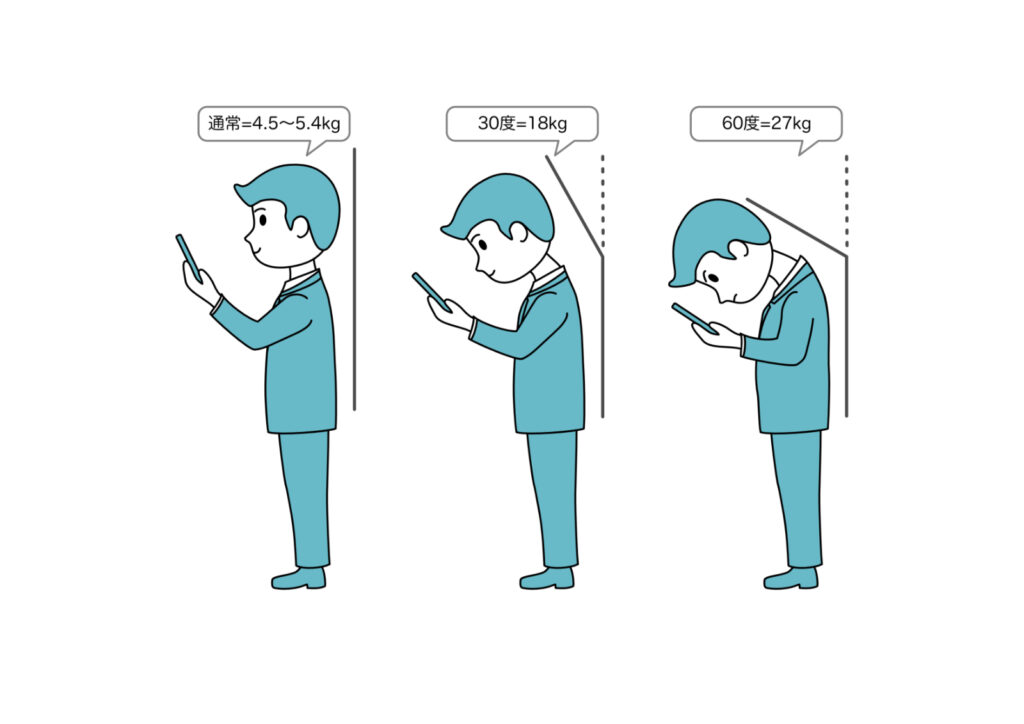

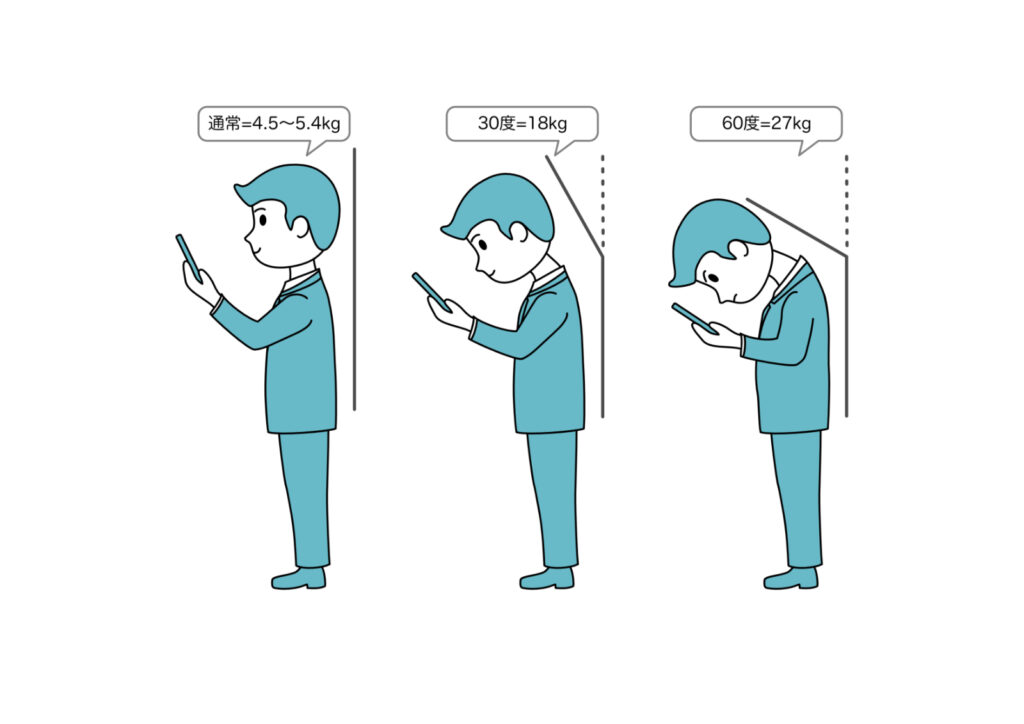

その他の原因としては、姿勢の悪さや長時間のデスクワークが挙げられます。

特に現代のライフスタイルでは、スマートフォンやパソコンを使う時間が増えており、首にかかる負担が大きくなっています。

これが頚椎の劣化を加速させる原因となります。

最後に、外傷や事故による頚椎へのダメージも考慮する必要があります。

過去に首に大きな負担がかかった経験がある場合、それが原因で後々頚髄症を引き起こすことがあります。

これらの要因が重なり合って頚髄症が発症するため、自分の生活習慣や家族歴、過去の外傷経験などを見つめ直すことが予防や早期発見に繋がります。

診断方法

頚髄症の診断は、しばしば詳細な病歴の聴取と臨床検査から始まります。

最初のステップとして、患者の症状やその発現のタイミング、重症度を医師が確認します。

次に、物理的な身体検査が行われ、首や肩の動き、筋力低下、しびれの箇所などが評価されます。

さらに、画像診断の技術も重要な役割を果たします。

一般的には、X線撮影、CTスキャン、MRIなどが使用されます。

X線撮影は骨の構造を確認するために有効ですが、より詳細な画像を提供するためにはCTやMRIが使用されます。

特にMRIは、軟部組織や神経の圧迫状態を明確にするために適しており、痛みやしびれの原因を特定するのに役立ちます。

電気診断として、神経伝導速度検査や筋電図が行われることがあります。

これらの検査は神経の機能を評価し、どの程度の神経障害が生じているかを判断するのに役立ちます。

フィンガーエスケープサイン

神経の障害により小指を閉じることが困難となり、薬指と小指をくっつけることが出来なくなります。

頚髄症の治療法

頚髄症の治療法には、薬物療法、リハビリテーション、外科的療法などがあります。

薬物療法

頚髄症の薬物療法は、痛みや症状を緩和するために有効です。

主に使用される薬には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、筋弛緩薬、さらには神経障害性疼痛に対応する抗うつ薬や抗てんかん薬が含まれます。

これらの薬は、炎症を抑える効果や、痛みの信号の伝達を抑制する働きがあります。

特に痛みが強い場合は、麻酔や鎮痛薬を使用することもあります。

しかし、長期間の薬物療法は副作用のリスクがありますので、医師の指導のもとで行う必要があります。

また、薬物療法は対症療法であり、根本的な治療にはならないため、他の治療法と併用して効果を最大限に引き出すことが重要です。

リハビリテーション

リハビリテーションは頚髄症の治療の一環として、非常に重要です。

具体的には、ストレッチや運動療法が含まれます。

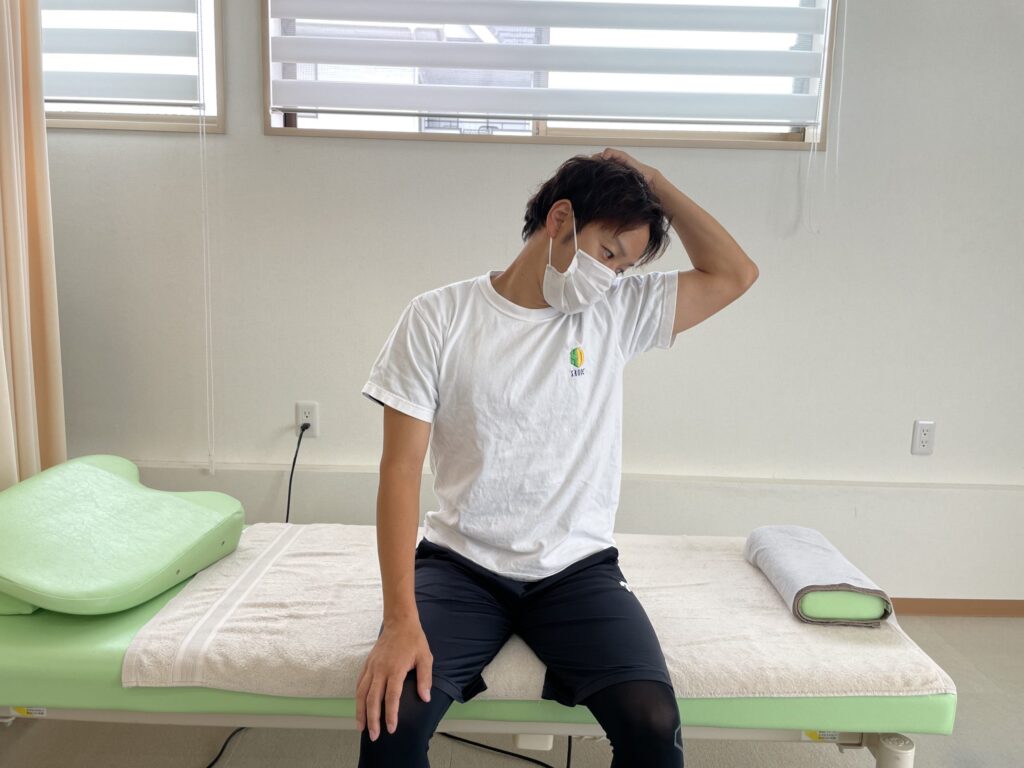

ストレッチによって頚部の筋肉を柔軟にすることで、痛みが軽減されることがあります。

また、運動療法では、専門家のもとで安全にかつ効果的に筋力を回復させるエクササイズを行います。

さらに、日常生活での姿勢の改善や、負担を減らす動作の練習も重要です。

このようにリハビリテーションは、薬物療法や外科的療法と組み合わせることで、総合的な治療効果を得ることが可能になります。

外科的療法

外科的療法は、重度の場合や、他の治療法が効果を示さない場合に選択される治療法です。

手術には、圧迫された脊髄を解放するための除圧手術や、脊椎の安定化を図る固定手術などがあります。

除圧手術では、変性した椎骨や骨棘を取り除くことで、脊髄の圧迫を解消します。

固定手術では、プレートやスクリューを使用して不安定な部分を固定し、脊髄の状態を安定化させます。

これにより、症状の改善や痛みの軽減が期待できますが、手術にはリスクが伴います。

感染症や出血などの合併症の可能性があり、術後のリハビリテーションも重要です。

手術を受けるかどうかは、医師と患者が十分に話し合い、必要性やリスクを理解した上で決定することが大切です。

予防策

頚髄症の予防策には、日常生活での工夫が重要です。

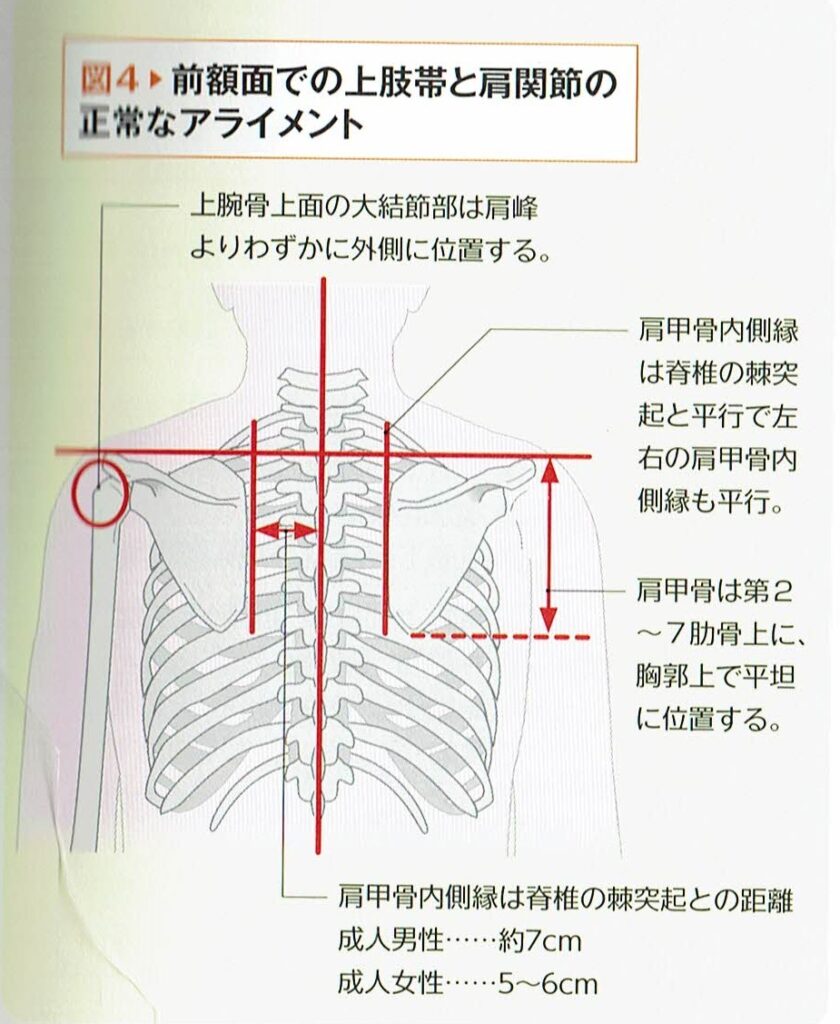

まず、姿勢を正しく保つことが大切です。

長時間同じ姿勢でいると、頚椎に負担が掛かりやすくなります。

例えば、デスクワークの際は、定期的に休憩を取り、簡単なストレッチを行うことで筋肉の緊張を緩和することができます。

また、適度な運動も予防に役立ちます。

軽いジョギングやウォーキングなど、全身の筋肉を動かすことが脊髄の血流を改善し、頚椎の健康を保つ助けになります。

特に、首と肩の筋肉を鍛える運動を取り入れると良いでしょう。

これにより、頚椎の支えが強くなり、脊髄への圧迫を防ぐ効果が期待できます。

最後に、定期的な専門家のチェックを受けることも予防策の一つです。

早期に異常を発見し、適切な対策や治療を行うことで、頚髄症の進行を防ぐことができます。

以上の予防策を日常生活に取り入れることで、頚椎症性頚髄症のリスクを減らし、健康的な生活を維持することが可能です。

日常生活での注意点

頚髄症を患っている方が日常生活で注意すべき点はいくつかあります。

まず、適切な姿勢を保つことが重要です。

長時間のデスクワークやスマートフォンの操作は首に負担をかけるため、定期的に休憩をとり、首をゆっくりと動かすなどのストレッチを行いましょう。

また、重い物を持ち上げる際には、膝を使って持ち上げるようにし、腰や首に直接負担をかけないようにします。

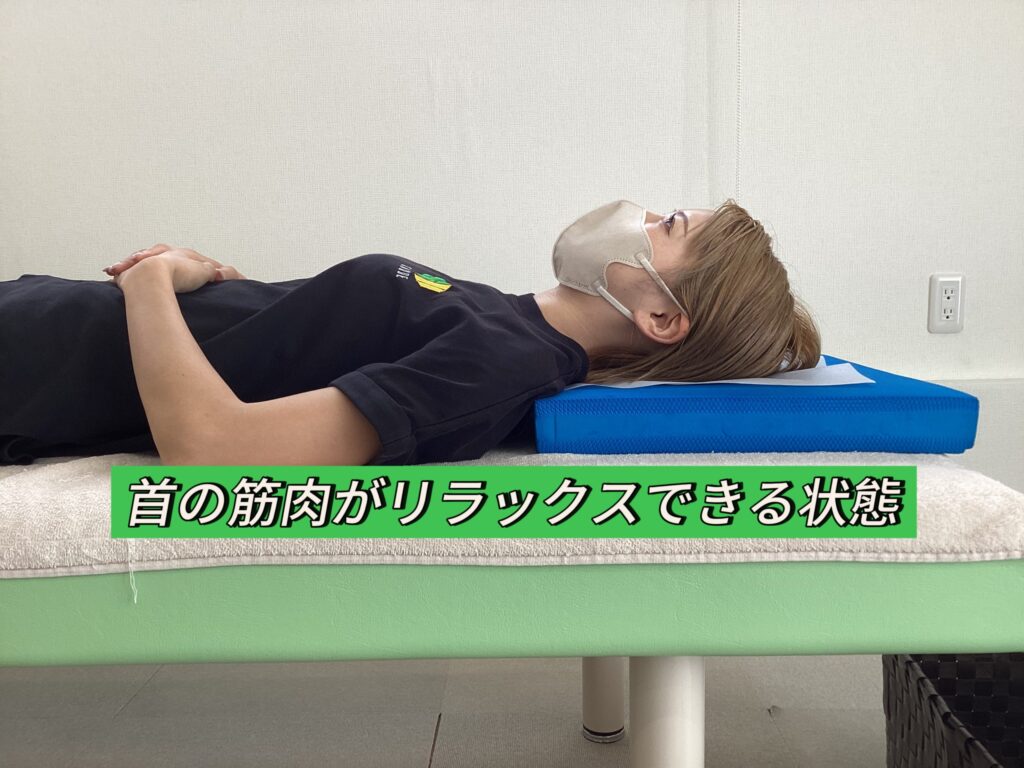

さらに、睡眠環境も重要な要素です。

頚椎に負担をかけないような枕の高さを調整し、自分に合ったものを選んでください。

また、硬すぎる、または柔らかすぎるベッドも避け、適度な硬さのマットレスを使用することをお勧めします。

日常生活での活動量を増やすことも効果的です。

軽い運動やウォーキングを日常に取り入れることで、筋力の維持と血行促進を図り、症状の悪化を防ぐことができます。

しかし、過度な運動は逆効果となるため、自分の体調に合わせた運動を心掛けましょう。

最後に、ストレス管理も欠かせません。

ストレスは筋肉の緊張を引き起こし、症状を悪化させることがあります。

リラクゼーション方法を見つけ、心身のバランスを保つことが重要です。

このような注意点を守ることで、頚髄症と向き合う日々をより快適に過ごすことができるでしょう。

頚髄症と向き合うために

本記事では、頚椎症性頚髄症の原因や症状、診断方法、治療法、予防策について詳しく説明しました。

これらの情報を理解することで、正しい治療法を選択し、日常生活での注意点を守ることができます。

最後に、頚椎症性頚髄症と向き合うためには、自己管理と医療専門家のサポートを組み合わせた継続的なアプローチが必要です。自分の体の変化に敏感になり、必要な治療や予防策を取り入れることで、より良い生活品質を維持することが可能です。以上のポイントを参考に、頚椎症性頚髄症と上手に向き合っていきましょう。

花笑整骨院での治療

首の背骨部分で脊髄を圧迫する頚髄症ですが、近い症状を呈する頚椎症性神経根症などもあります。

悪くなっている部分がそれぞれ違うため治療法も違いがあります。

花笑整骨院では問診からしっかりと時間をかけたうえで正しい治療を選択し、最短での症状改善を目指します。

最後に

花笑整骨院ではLINEでの健康相談も承っております。

「こんな症状は対応できる?」「このメニューはどんなことをする?」など、お気軽にご相談ください。